記録することと、眠りを覗くことのあいだで

エジプトの「王家の谷」に眠るツタンカーメン。

そのミイラは、すでに世界中で見ることができる存在になっている。

それでも私は、彼の姿をカメラに収めることに、割り切れないものを感じていた。

本記事は、ツタンカーメンの墓を紹介する記事から派生し、写真の公開について考えた過程を記録したものです。

ツタンカーメンのミイラを前に考えたこと

念願のツタンカーメンの間に入った。

私たち以外には、警備員が1名いるだけだ。

いい時間に入ったのだろう。部屋の中は静かで、3名の足音さえ少し気になるほどだった。

すぐに目に飛び込んできたのは、ツタンカーメンのミイラ。

まさかミイラがガラスケースに剥き出しで展示されているとは思っていなかった。想像では、棺桶に丁寧に収められ、その一部だけが見えているものだと考えていたのだ。

まず、そのことに驚いた。だが、その驚いている私たちに向かって、警備員はしきりにミイラを指さし、写真の撮影をすすめてくる。

その瞬間、私は少し迷った。

撮影は現地で許可されており、展示としても公式に公開されている。法律的にも、契約的にも、問題はない。

それでも、撮影すること自体に、私は迷いがあった。

それはきっと、ツタンカーメンという人物について事前に学び、彼を一人の人間として捉え、人格をもった存在として想像できていたからだと思う。

なお、ツタンカーメンについては、こちらの記事で詳しく触れている。

私はジャーナリストなのか、写真家なのか。自分が何を伝えたいのか、今でもはっきりとは分からない。

だけど、その視点で考えると、こうも思う。

ジャーナリストとして考えれば、話は簡単だ。合法に撮影された記録は、すでに世界中に無数に存在している。誰かが出すなら、自分が出しても同じだ。現場を伝え、事実を共有することは、仕事の一部でもあるのだから。

それでも、シャッターを切った瞬間、完全に割り切ることはできなかった。

私は、ジャーナリストとしての素質が足りないのだろうか。

それとも写真家としてあるべき姿とのギャップが“違和感”の本当の正体なのか。

私は、ツタンカーメンというファラオが大切に葬られ、誰にも見つからないよう王家の谷に埋葬されていたことを知っている。もちろん、盗掘する人や破壊する人が存在したことも知っているし、それがなかったからこそツタンカーメンは奇跡の大発見となったことも知っている。

そしてなによりも、発掘当時の考え方や時代背景の違いも理解している。

それでも、現代において、さらにエジプトの死への宗教観や、ミイラに込められた思想について学んでいる今だからこそ、思ってしまった。

「死者を冒涜していいのだろうか?」

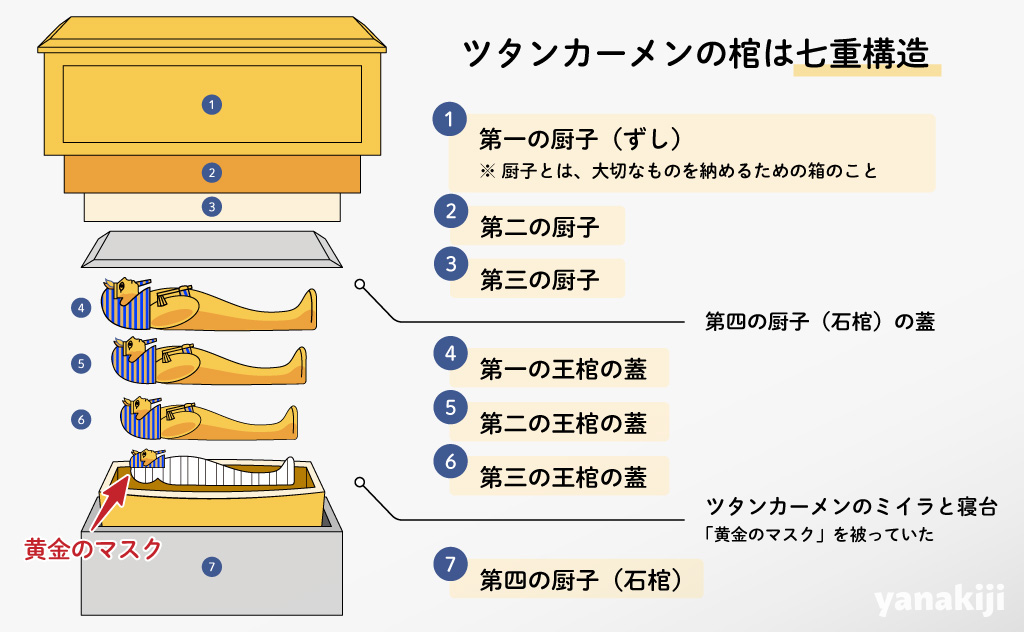

本来であれば、身体は包帯に巻かれ、護符に守られ、七重もの棺に収められ、黄金のマスクを被っていたはずだ。

だか、目の前にあるものは、ガラスケースの中に剥き出しで展示されたミイラだ。

果たして撮影していいのだろうか。

「もし自分の父親の遺体が展示物になっていたら、どう感じるだろうか」

そこまで考えてしまった。

“再生”を前提とした身体

古代エジプトにおいて、ミイラは「死体」ではない。それは、再生を前提とした身体だった。

魂(カー)が戻る場所として、来るべき未来に備えて整えられた器。包帯の層も、護符も、すべてが「もう一度生きる」ための設計だった。

そう考えると、この身体は本来、見られるためのものではなかった。

自分がその立場だったらどうだろうか。未来に蘇る前提で眠っている身体を、何千年後かに見知らぬ誰かに囲まれて撮影される。

その想像が、どうしても頭をよぎった。

ハワード・カーターという矛盾

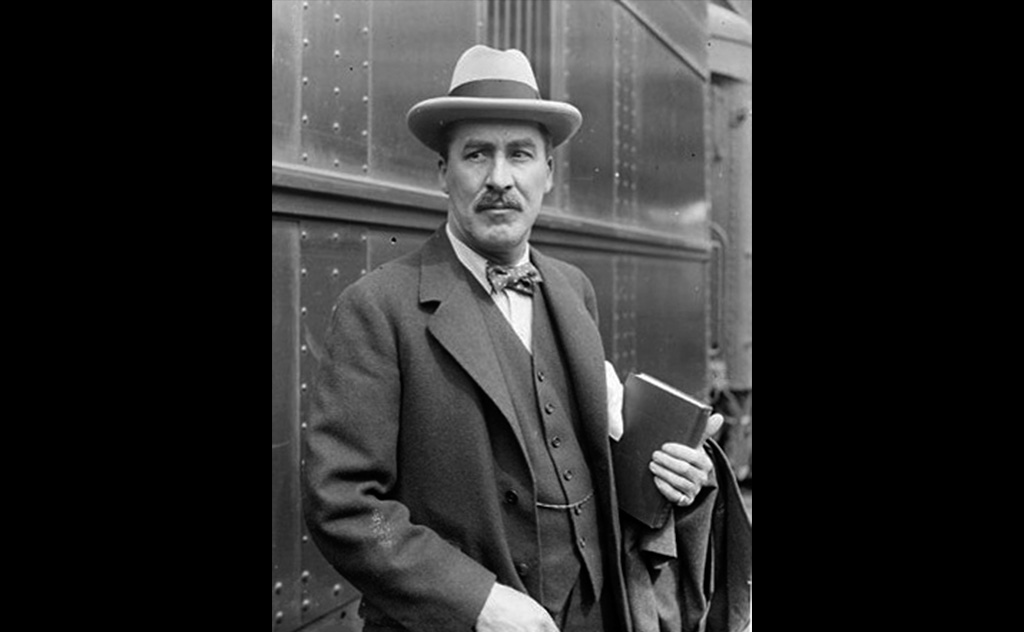

ツタンカーメンの墓を発見したハワード・カーターについても、同じような矛盾を感じる。

彼がいなければ、この墓は見つからなかったかもしれない。一方で、彼はミイラを包んでいた七層すべてを剥がした。彼の考えを知ると、矛盾を抱えながらも一層でも残したかったのではないか、と思うことがある。

カーターは、フリンダース・ピートリ(※1)の弟子だった。ピートリは、現物を尊重し、可能な限り壊さず、過去のものに敬意を払う姿勢を重視した人物でもあるからだ。

だからカーターは、完全な略奪者でも、完全な科学者でもなかった。

その時代にいた人物として、現実と理想、そのあいだに立っていたのだと思う。

そして、その師であるピートリでさえ、略奪や破壊、死者の冒涜に対して、内心では違和感を抱いていたのではないだろうか。

それでも同時代の人間を簡単に批判することはできなかった。自分自身もまた、過渡期の人間であることを分かっていたからだ。

境界線は後から引かれる

エジプトには、何千年も墓とともに生きてきた人々がいる。墓を作り、守り、そして盗む人間が、同じ共同体の中に存在してきた歴史もある。

カーターが現地の人々に金を払い、情報を得たことも、現代の倫理だけで単純に切り捨てることはできない。

略奪者と研究者、被害者と加害者。その境界線は、いつも後から引かれる。

名前が呼ばれ続けること

それでも、考えてしまう。

ツタンカーメンは、あまりにも有名になってしまった少年王だ。9歳前後で即位し、10代で死に、本人の意思とは無関係に、20世紀の象徴へと変換された。

世界は彼の身体を見続けてきた。研究し、展示し、語り続けてきた。

古代エジプト人が本当に恐れていたのは、身体を見られることではない。

名前が忘れられることだったと言われている。

名前を呼ばれ、物語として語られ続けること。それこそが、彼らにとっての「死後」だった。

エジプトのファラオには、3000年にわたる王の系譜があり、名前が年表として刻まれている。

だが、その名前が意図的に消されることもあった。ツタンカーメンも、その一人だ。

カーターが発見するまで、彼は実在した王なのかさえ疑われていた。

カーターは、手つかずの墓を発見した。他のファラオに比べれば小さな墓だったが、その内部には莫大な宝飾品が収められていた。

ツタンカーメン王墓の内部の様子は、こちらの記事で詳しく触れている。

その結果、彼は誰よりも有名なファラオになった。それはエジプト国内に限らず、世界中で、だ。

忘れられない王。名前を呼ばれ続ける存在。

なお、ツタンカーメンは日本での呼称で、正しくは「トゥトゥクアアメン(「アメン神を復興させた者」という意味)」である。詳しくは以下のポッドキャストで語っている。

そうだとしても、「見せること」と「尊厳」の距離は、簡単には埋まらない。

問いとして公開する

私も、現代のジャーナリストと写真家の狭間に立っている人物であり、カーターやピートリのように理想と現実の狭間でモヤモヤしている。

記録としては、出すべき写真だった。だが、写真家としては、気持ちよく撮れた写真ではない。

だから私は、この写真を答えとしてではなく、問いとして公開する。

記録することと、眠りを覗くこと。その境界線は、思っているよりも曖昧だ。

この文章も、その境界線の上で書いている。

ツタンカーメンは、三千年以上眠った王であり、百年以上、問いを投げ続けている存在でもある。

この写真が、その問いを受け取るための入口になればと思う。

脚注

※1 フリンダース・ピートリ(Flinders Petrie)

19世紀末から20世紀初頭に活躍し、「近代考古学の父」とも呼ばれる考古学者。現物を尊重し、可能な限り壊さず、過去のものに敬意を払う姿勢を重視したことで知られる。測量や記録を徹底し、考古学を「宝探し」から「科学」へと転換させた人物とされている。